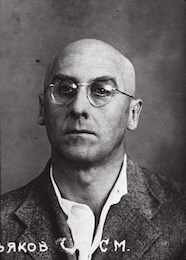

20 июня 1892 года родился Сергей Михайлович Третьяков. Расстрелян 10 сентября 1937 года в Москве.

Рыд матерный

Эш ты, детина неструганная!

Где твоя харя сворочена?

Али бревнул потолочину,

Душа твоя недоруганная?

Лазил губами бряклыми?

Где тряс затылком дурацким?

Где елозил зенками наглыми,

Тусклыми, брюзглыми

Да пальцами корузлыми?

Багра на тя нету!

От какого пня родила тя,

Лесная валежина?

Ну тя к лешему!

А зад-то в цветной заплате,

А перед, в крови что-ль, отпетый,

Уплеванный, да заезженный?

Знать рыком тебя гвоздило, щенок.

Ишь ты, ладонь, как выдра,

Пятаками нищими вылощена.

Не я ли скулы обвыла,

Просолила щеки скореженные?

Не я ли тряслась, что кобыла

Разлукою состреноженная?

Садись, головешка дурья!

Лопай — видишь, краюха!

Лакай — вон тюря!

— Что видел, сказывай!

— Бога видел.

— С ума что ли спятил?

— Бога видел.

— Толкуй дятел!

— Я видел Бога.

— Не Бог ли тебя и обидел,

Что стал ты баской да казовый?

— Видел Бога.

— Спьяна приснилось!

А где видал?

— А где попало: в корчме, у боен,

На паровозах и на базаре.

— Скажи на милость!

Каков собой он?

Небось, на брюхе валялись смерды.

Такой явился немытой харе

Сам Милосердый…

Бог гудет

Мужицкою погудкой.

Бог идет

Мужицкою походкой,

Землю рвет

Мужичьим сошником,

Бог бьет

Мужицким кулаком.

Бог это — щупнешь — мозоль-короста,

Ремень завыл — это Бог-воротила

Пляс — это Бог наработался досыта.

— Чур, окаянный!

Крестная сила.

Сгинь! Брешешь! Пьяный!..

Она, что бомба,

Гляди — взорвется,

Фитиль — в Москве.

— Очнись, паскуда!

Земля — что блюдо…

В кувшине квас,

Глотни покуда

На добрый час.

Оголтелые.

Голодалые,

Грязнотелые.

Подковами таково-то ковко тявкают.

У каждого в глазе — неба кусок.

У каждого в сердце — березный сок.

Топоры-то по родному рявкают,

А песни песнятся — весенняя вода.

Людина, что льдина — большая.

Села суматошат, пучат города,

Давят мироедов, бьют попрошаек.

И о чем поют,

Невдомек мне.

Только сердце вскипи и екни.

Братаны, куда?

Аль тесно в наделе?

Тайгой загудели:

— Туда. За года.

На вольные станы.

За море. За горы. За гай.

— Я с вами, братаны.

— Шагай.

— Несешь, блажной, околесину.

Язычина с прикола сбился.

Сволочи ветром нанесено —

С охальниками сблудился.

Прощения нет. Замаливай!

Слышишь, велю —

Мать я.

Ишь разалелся мальвой,

Шатия.

— Будь же ты проклят! Сама замолю:

За хулу

Прости, Милосердый, сына,

Сына прости!

Премудрый,

Не попусти!

Знаю, сын мой — псина;

Мальчонка был белокурый,

Трепокудрый,

Малый.

Пищал у груди, молока просил,

Головенку от вшей притыкал скрести.

Господи Сил,

Прости!

Кровь моя! Кровь моя!

Сама, небось, мать.

Муравой муравленная

Древами древними

Городами — деревнями

В ризы резные оправленная.

Воду водишь,

Грязи грузишь,

Рожь рожаешь,

Вьюгами вьючишь,

Озими зимами.

Гробу — бугор,

Глотке — глоток,

Голоду — хлеб.

Милуй, земля, не серчай!

Мне ли свечой не торчать

Обоим — тебе да Богу.

Кровь моя! Кровь моя!

Чего глаза намокли-то?

— Проклят! Проклят! Проклят!..

Теперь не вернусь ужо.

Матка, а нонче на воле

Людно — поди и свежо.

Ну, сторонись, будя,

Нацеловалась, чай!

Слышишь, шагают люди?

Прощай!

— Кровь моя! Родненький, кровушка, сынушка,

сынка — ах!

Мужицкой погудкой

Бог идет

Мужицкой походкой.

Землю рвет

Нашим сошником

Бог бьет

Мужицким кулаком.

1919-1921, Владивосток — Тяньцзинь