Сегодня родился Габдулла Тукай (1886 — 1913), народный татарский поэт.

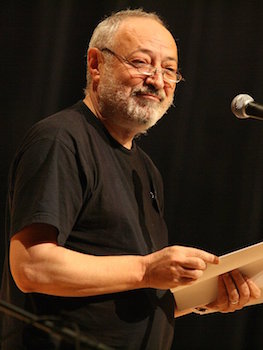

Переводы М. И. Синельникова

На память

Поэт мой, избранность свою в душе храни, в душе таи,

Скрывай призвание свое, не выдай помыслы свои!

Пусть не узнают нипочем, откуда мощь и разум твой,

Ты, как прозрачные тела, свой образ истинный сокрой.

Свое обличье и наряд всегда меняй, вступая в дом,

Там сумасшедшим обернись, а здесь объявишься шутом.

Смотри, себя не выдавай, веди ничтожный разговор,

Знай улыбайся потому, что неприличен хмурый взор.

Коль о стихах заговорят, речь на другое поверни.

Пусть входит лишь поэт в михраб, святилища не оскверни.

Не делай эту жизнь своей, ищи иное бытие,

Что суета и шум пустой? Поэт, все это — не твое!

Будь кем угодно на земле и выбери наряд любой,

Один я дам тебе совет: остерегайся быть собой!

Чуждайся мелочных забот, к чему поэту их тщета?

Забудет птица небосвод, коль будет в доме заперта.

И не достанется тебе поэта истинный венец,

Коль, звоном золота прельщен, ты измельчаешь под конец.

Так не склоняй же головы пред миром низких — ты велик!

Пусть мир склонится пред тобой, ты — царь, и не ищи владык.

Пусть злые душу омрачат — терпи и оставайся нем,

Таков их жребий, пусть мутят источник святости Земзем!

1908

Михраб — трибуна, с которой в мечети произносят проповедь.

Земзем — священный источник в Мекке.

Пора, вспоминаемая с грустью

Коль наскучит жизнь Иблису, он припоминает рай,

Ну а я, когда устану вижу детства дальний край.

Чище, чем тысячезвонный, быстрый ключ, была душа,

И была, как лист зеленый, жизнь свежа и хороша!

Все легко и лучезарно, и печали не гнетут,

Небо нежно-бирюзово, и земля — как изумруд.

Горьких слез еще не пролил и не знаешь черных дней,

Ты послушен лишь природе и внимаешь только ей.

Каждый цветик — что сестрица, деревцо — как брат родной,

Соловья напев струится, словно детский голос твой.

Полем вспаханным открыта для прекрасного душа,

И горит любовью к солнцу, благодарностью дыша.

Милосердьем бесконечным вся душа полным-полна,

Словно путь для благодати, нисходящей в мир, — она.

Если нищему сумеешь хлеба вынести ломоть,

Ты от счастья онемеешь, радости не побороть.

Вслух читают вечерами — ты живешь в местах своих,

Грустной повести внимаешь — слышишь нежный, звучный стих.

Голос книги сладко льется, убаюкивает он,

И глаза твои закрылись, ты внезапно усыплен.

Спишь спокойно, ну, а если ночью ты проснешься вдруг, —

Тишь… Рассвет еще не скоро. Темнота стоит вокруг.

И тебя охватит жалость, и до утренней поры

Ты оплакиваешь участь и Тахира, и Зухры.

1912

Иблис — дьявол.

Тахир и Зухра — герои восточной сказки-легенды.